Z会プログラミング中学技術活用力講座レビュー②コンピュータ活用編:小学生の学習風景【体験談・口コミブログ】

- Z会プログラミング中学技術活用力講座「コンピュータ活用編」に興味がある

- 「コンピュータ活用編」の内容や学習の進め方が気になる

2025年3月、Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編をスタートさせたソウ。

初月(第1回)の学習が終わったので、ソウ(小5~新小6)が実際に学習に取り組んだ時の様子や感想をお伝えします。

学習前の機器設定の様子は、コチラの記事をご覧ください。

⇓

★我が家はコンピュータ活用編を受講中★

Z会プログラミング中学技術活用力講座とは

小学生高学年~中学生対象の、ウェブアプリで受講するプログラミング講座。

プログラミングの知識・スキルの習得だけではなく、さまざまなソフトウェアを使って基礎的な技術活用力を育みます。

いつでも好きなタイミングで受講スタート可能。

講座は以下の2種類から選べます。

- 教科実践編

- コンピュータ活用編

⇓タブを切り替えて見てください⇓

1カ月の学習時間

約120分(学習期間:3ヶ月)

学習レベル

中学校の学習指導要領レベル+α

学習配分

知識:実践=6:4

使用機器

iPad推奨

PC(Win10/11、MacOS13~)

入会金0円・受講料4,114円(税込)

※3カ月一括払いの場合の1ヶ月あたりの受講料

プログラミングアプリ「VIRTUAL KOOV®」を使って情報活用とプログラミングの知識・スキルを定着させる講座。情報社会の必須知識とプログラミングをバランスよく学ぶことができます。

あきのこ

あきのこ自宅で学べる良質なプログラミング講座です!

気になる方は資料請求してみてください♪

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編の学習内容

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編の学習の流れをお伝えする前に、この講座で学べることを簡単にご紹介します。

「技術活用力ワーク」で学習:高校基礎レベルまでの情報知識を学ぶ

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編のテキスト『技術活用力ワーク』で、コンピュータ活用やプログラミングに必要な基礎知識を学びます。

学習範囲は、中学校の学習指導要領レベル ~ 高校の「情報Ⅰ」の基礎レベル。

この講座で学ぶ情報知識を一部ご紹介します。

- ハードウェア・ソフトウェア・OS・アプリ・Webブラウザ

- アナログデータ・デジタルデータ・デジタル化・解像度

- LAN・インターネット・サーバ・URL

- ファイル・フォルダ・拡張子

- 色相・彩度・明度

- HTML・タグ・ハイパーリンク

- 演算子・算術演算子・比較演算子・データ型

- メディア・マスメディア・メディアリテラシー

- 知的財産権・著作権・産業財産権・無方式主義・方式主義

- 情報セキュリティ・機密性・完全性・可用性

などなど。

もっとあるけれど、書ききれないのでこのへんで…(^^;;

詳しくは、Z会公式HPでカリキュラムをチェックしてみてください。

⇓

コンピュータ活用編のカリキュラムをチェック!

- テキストの『技術活用力ワーク』の文章は、ふりがな無しの漢字が多いです。

- 学習に必要な画像は載っていますが、余計なイラストはほぼありません。

- 説明は簡潔にまとめられているので、小学生が読む時は保護者がサポートした方が良さそうです。

「PROC」での学習:ソフトウェアを実際に使って知識とスキルを身につける

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編では、学習ウェブアプリ『PROC』上で各種ソフトウェアを使いながら、ソフトウェア活用力とプログラミングスキルを学びます。

この講座で取り組むソフトウェアなどをご紹介します。

- プログラミング

⇒ Scratch、Python

⇒ プログラミングの基礎を学びながら、簡単なプログラムを作成します。 - ウェブエディタ

⇒ HTML、CSS、JavaScript

⇒ ウェブページの仕組みを理解し、サイトのデザインなどに取り組みます。 - データ活用・分析

⇒ Calc、Mathematica

⇒ 表計算ソフトの使い方を学び、データを分析・活用するスキルを習得します。 - その他ソフトウェア等

⇒ Sonic Pi、Audacity、GIMP、Impress

⇒ 音楽作成、画像作成などの目的に応じたソフトウェアの活用方法を学びます。

初心者向け講座でありながら、意外と実用的な内容です。

さまざまなソフトウェアやプログラミング言語を使って実践的な学習に取り組むことで、中学・高校の「情報」の授業はもちろん、大学受験やその後の社会でも役立つ力が身につくと期待できます。

「技術活用力ワーク」と「PROC」で第1回テーマ①を学習した様子

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編の第1回のテーマは以下の2つ。

- アプリについて学ぼう!

- プログラムの基本構造について学ぼう!

この2テーマを1ヶ月間で学ぶ構成です。

ここでは、第1回のテーマ①アプリについて学ぼう!に取り組んだ様子をお伝えしますね。

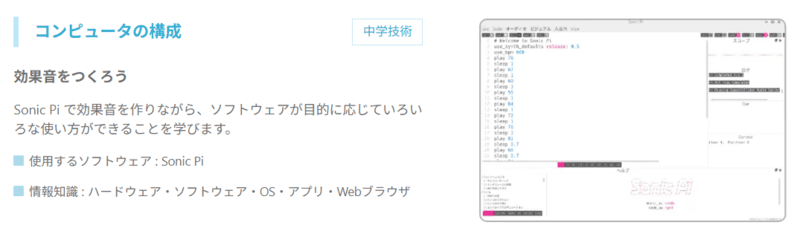

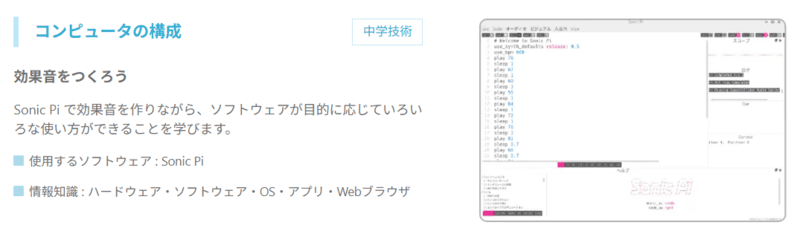

- 音楽作成オープンソース環境『Sonic Pi』でコードを書いて効果音を作る

- 学ぶ情報知識:ハードウェア・ソフトウェア・OS・アプリ・Webブラウザ

コンピュータの構成について学習(約10分)

まず最初に、コンピュータの構成について学習します。

テキストの「ハードウェア・ソフトウェア・OS・アプリ・Webブラウザ」の説明を読んで学びます。

…と言っても、いきなり全てを理解して覚えるのは難しいと思います。。。

ここでは、全体的なつながりをイメージできればOKかなと。

ソウは、ブラウザやアプリ、ハードウェアとソフトウェアについてはスッと頭に入った様子。

でも、「OS」がよくわからなかったので、私が補足説明しました。

OSはソフトウェアなんだよね…

でも、イマイチ正体がわからん。

例えば、iPadでYouTubeを見たい時、YouTubeアプリをタップするよね。

その時、実は裏で iPad OS が YouTubeアプリを起動して、画面に表示してくれているんだよ。

動画を再生する時も、YouTubeアプリの再生ボタンをタップするよね。

その時も、アプリが iPad OSに「再生よろしく~」ってお願いしていて、iPad OSが動画を再生してくれるんだよ。

え、めんどくさ!

アプリだけで動かないんだ?

まぁ、組み込みシステムとかOSが無い場合もあるけど…

iPadやPCのアプリは、OSが無いと動かないね。

で、アプリからOSにお願いする言葉がプログラムなんだよ。

OSは、プログラムで命令される便利屋か!

OSは、アプリが動くための土台だよ。

いろんな要求に対応するという意味では便利屋とも言えるね(笑)

プログラムには色々な種類の言語があるし、書き方もたくさんあるの。

それをこれから勉強しようとしてるんだよ。

ソウがわかるような例えで、簡単に説明しました。

これらの情報知識は「今はイメージだけわかればいいよ」と伝えて、次の学習(Sonic Pi)に進みました。

Sonic Pi で効果音を作ってみた(1時間以上)

次に、学習アプリ『PROC』で手順を確認しながら、Sonic Pi をインストール。(数分あれば終わります)

ラズパイ400の設定時に、Sonic Pi もインストールしておくといいかもしれません

インストールが終わったら学習スタート♪

Sonic Pi では、Ruby というプログラミング言語を使います。

Ruby は日本人が作ったプログラミング言語。英語のようなコードで、日本人初心者にもわかりやすいのです。

初めてのテキストプログラミングにはピッタリだね♪

最初に、音を鳴らすためのコードを書くのですが、これはとても簡単。

英単語と数字を書くだけ!

プログラムだと思わなかったよ

でも、プログラムなんです(笑)

1つの音を鳴らすことから始まって、和音やテンポや余韻などを変えるコードを書き加えて、音を編集することができるようになりました。

…と書くと、サラッと学習が終わったように聞こえますよね。

実際、テキスト通りに学習を進めれば、30分もかからずスムーズに終わると思うのですが…

ソウは、音の編集だけで1時間以上かかりました…!

なぜかというと、簡単なコードを覚えただけなのに、いきなり自分の好きな曲をプログラム化しようと張り切ってしまったからです。

よっしゃ曲作るぞー!!

ソウが挑戦したのは、エドワード・エルガー作曲の『威風堂々』。

CMでもよく使われている有名曲で、ソウが好きなクラシック曲のひとつです。

でも、ソウは音痴&リズム感がややズレているので、そんなに簡単にコードを書けるわけがありません。

正しく口ずさむところから始めた方がいいのでは…

和音の組み合わせや、リズムの構成など、音楽が複雑になるほど高度なテクニックが必要になります。

それを、学んだばかりの簡単なコードで曲を作ろうとするのだから、無理すぎます。

けれど、ソウがとても楽しそうに集中して取り組んでいたので…

放置しました。

そして1時間が過ぎた頃…

無理だった

やっと悟ったようです。

ソウが途中まで書いたコードを実行して、音楽を聴いてみましたが、

こんな情けない威風堂々、初めて聴いた(笑)

音も所々外れているし、リズムも若干狂っているし、いきなり「びよーーん」という変な余韻が入ってきたり、音楽切れたりで、壮大な雰囲気が全くなし。笑いこらえて腹筋が痛すぎた…(笑)

でも、コードの組み合わせをあれこれ試行錯誤して、好きな曲に近づけるよう努力して、たくさん楽しめたようで良かったです。

確認クイズに取り組む(全クイズ合わせて5分以内)

Sonic Pi を使った音楽の編集方法を段階的に学びますが、ステップごとに簡単な「確認クイズ」が用意されています。

軽い復習をしながら、学習を進めるイメージです。

テストじゃなくてクイズって感じですぐ終わるよ

もう少し問題数がほしい気もしますが…

学習テーマのまとめ問題もありますが、初月のテーマ①では、簡単なふりかえり問題が1問だけでした。

こんな感じで、第1回テーマ①「アプリについて学ぼう!」の学習が終了しました。

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編の感想

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編の第1回学習を終えた感想をお伝えしますね。

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編の良い点・メリット

ソウのポジティブな感想はコチラ。

- コードを書くのは思ったより簡単で、楽しく音楽編集ができた。

- 自分の思う通りの音楽を作るのは大変だけど、おもしろかった。

- 自分が書いたコードで音楽が流れた時はうれしかった。

- 普段やっているゲームの音がどんなコードなのか興味がわいた。

コード書いて音楽が鳴るなんて新鮮だったよ!

ソウが音作りを楽しんでいたので、第1回テーマ①の学習は一気に進めてしまいました。

ですが、今後はもう少しスモールステップで学習を進めていこうと思います。

ちなみに、初月(第1回)テーマ②「プログラムの基本構造について学ぼう!」は、3日位に分けて取り組みました。

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編のテキストはシンプルなので、内容も難しそうに見えたのですが、実際に取り組んでみると「思ったより難しくない」「楽しい!」と、ソウには好評でした。

親の立場からもポジティブな感想を挙げますね。

- 比較的簡単な Ruby がソウにとって初めてのテキストプログラミングだったので、コードを書く事に苦手意識や抵抗感を持たずに学習できました。

- Sonic Pi で曲を編集するためにコードを書くことで、音階やテンポなどの変化を数値的にとらえることができ、音楽の基礎知識に結びついたように思います。

- 自分のイメージ通りに音が再生できない・動作しない時に、原因を特定したり修正内容を考えたり、論理的思考力&問題解決力をフル活用できていました。

- カリキュラムがよく練られていて、楽しみながら良い経験ができそうに思います。

我が家はまだ第1回を終えただけなので、今後の学習にも期待しています。

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編のイマイチな点

ネガティブな感想はほとんどないのですが、イマイチだと思う事を1つ挙げます。

実際、ソウが学習を進める時も、Sonic Pi の画面と『PROC』の画面を切り替えたり、テキストを見たり、どこを見ればいいのかすぐにわからず、スムーズに進められない時が多かったです。

慣れれば大丈夫かとは思いますが。。。

できれば、テキストの説明を『PROC』上で音声再生できるようにしてほしいです。

その方が学習に集中しやすいと思うんです…。特に小学生。

あとは、学習内容とは関係ないのですが、講座の名前が長すぎるのがちょっと…(笑)

もうちょっと短い名称の方が書きやすいし覚えやすいです…(完全に個人的な意見)

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編をおすすめする人

Z会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編は、小中学生が楽しく無理なく、幅広い基礎知識と基礎スキルを習得できる学習内容になっています。

パソコンを使った仕事をしたことがない、というPC初心者の大人の方も学べることが多い講座だと思います。

特に、下記に当てはまる小中学生にオススメしたい講座です♪

- プログラミングに興味はあるけど、何から学べばいいのかわからない

- プログラミングやコンピュータ関連の仕事に興味がある

- いろいろなソフトウェアを使ってみたい

- 論理的思考力や問題解決力を身につけたい、向上させたい

少しでも興味がわいてきたら、ぜひZ会プログラミング中学技術活用力講座・コンピュータ活用編を検討してみてください。

今まで知らなかった世界が開けると思いますよ♪

ソウも、1年間楽しみながら知識とスキルを身につけていってほしいです。

★我が家はコンピュータ活用編を受講中★

Z会プログラミング中学技術活用力講座とは

小学生高学年~中学生対象の、ウェブアプリで受講するプログラミング講座。

プログラミングの知識・スキルの習得だけではなく、さまざまなソフトウェアを使って基礎的な技術活用力を育みます。

いつでも好きなタイミングで受講スタート可能。

講座は以下の2種類から選べます。

- 教科実践編

- コンピュータ活用編

⇓タブを切り替えて見てください⇓

1カ月の学習時間

約120分(学習期間:3ヶ月)

学習レベル

中学校の学習指導要領レベル+α

学習配分

知識:実践=6:4

使用機器

iPad推奨

PC(Win10/11、MacOS13~)

入会金0円・受講料4,114円(税込)

※3カ月一括払いの場合の1ヶ月あたりの受講料

プログラミングアプリ「VIRTUAL KOOV®」を使って情報活用とプログラミングの知識・スキルを定着させる講座。情報社会の必須知識とプログラミングをバランスよく学ぶことができます。

自宅で学べる良質なプログラミング講座です!

気になる方は資料請求してみてください♪

キャンペーン情報 [PR]

Z会プログラミング講座の資料請求キャンペーン

オリジナル冊子とフリクションライトがもらえます♪

- 簡単に消せる環境に優しい蛍光ペンです

【小学生&保護者向け冊子】

- 『これだけは知っておきたい 小学生からのプログラミングの学び方』

保護者が知っておきたい、小学生のプログラミング学習に関する重要なポイントがわかります。

【中学生&保護者向け冊子】

- 『中学生のためのプログラミングの学び方 〜内申点対策から大学入試、さらに将来を見すえた対策とは〜』

中学生のプログラミング学習で、何をどれだけ学べぶべきか把握できます。

大学入試で出題される問題や中学生のうちに取り組むべきことについて、教材開発責任者が語っています。

- キャンペーンは予告なしに変更・終了することがあります

【過去のキャンペーン情報】

2025年7月末まで

Z会プログラミング中学技術活用講座【コンピュータ活用編】新規受講者対象

受講申し込みと同時にラズパイ400キットを購入すると、

通常17,600円⇒ 10,600円に☆

- 2025年7月31日キャンペーン終了

2025年3月末まで

Z会プログラミング中学技術活用講座【コンピュータ活用編】新規受講者対象

受講申し込みと同時にラズパイ400キットを購入すると、

通常17,600円⇒ 10,600円に☆

- 2025年3月31日キャンペーン終了

Z会プログラミング中学技術活用力講座のよくある質問

ここでは、Z会プログラミング中学技術活用力講座に関する質問をまとめてみました。